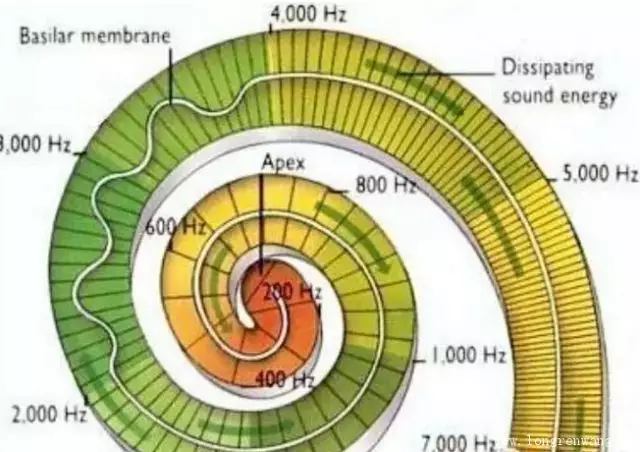

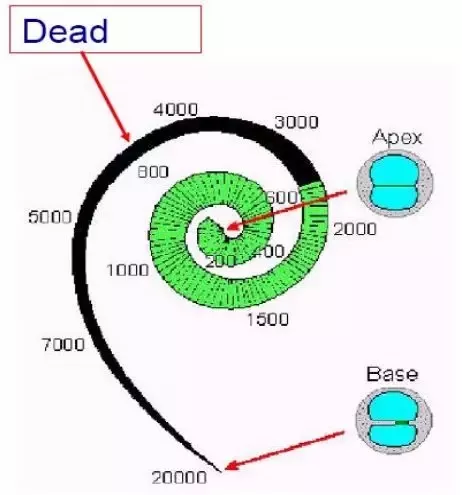

在之前我们也提到过了耳蜗死区这个概念,那本期让我们来更多地了解耳蜗死区的相关内容。耳蜗死区(cochlear dead regions)指耳蜗中内毛细胞和/或听觉神经不能正常发挥功能的区域。

一、耳蜗死区的发生率

耳蜗死区在感音神经性听损患者中存在的比例,目前报道不一。有文献报道,在存在耳蜗死区的感音神经性听损者中,耳蜗死区的存在与听力损失程度及病程有关,听力损失程度越重、听力受损时间越长,存在耳蜗死区的可能性越大,高频耳蜗死区多于低频耳蜗死区。 许雪波采用升2降4的TEN(HL)测试研究了82位SNHL的患者,发现41.46%有一耳或两耳至少一个频率存在耳蜗死区。李超在研究发现53.5%的受试者(40.7%受试耳)存在耳蜗死区,轻度SNHL组未见耳蜗死区出现;中度SNHL组出现22.6%的耳蜗死区;重度SNHL组出现63.2%的耳蜗死区,;极重度SNHL组出现66.7%的耳蜗死区。石涯研究发现,以双耳中度SNHL患者为对象,耳蜗死区的发生率为31.25%,高频死区的发生率最高,中频死区的发生率其次,低频死区的发生率最小。 不同程度SNHL患者中的发生率亦是不尽相同,高频耳蜗死区多于低频耳蜗死区可能与感音神经性聋高频听力易损机制有关,比如耳蜗自身结构和毛细胞受损的特点。

二、耳蜗死区与言语识别

对于存在耳蜗死区的患者,进行言语测听可以比较真实地反映患者的听力障碍。Preminger等利用TEN测试对多名阈值在50~80dB HL的受试者进行测试,通过与无耳蜗死区的受试者比较,存在耳蜗死区的受试者言语分辨更低,助听辅具使用效果较差。韩一鸣研究发现使用言语识别率测试,有耳蜗死区患者比无耳蜗死区患者在安静环境下的扬扬格词识别率更低。

耳蜗死区患者总体的言语识别能力比无死区者更差,且噪声下更甚。耳蜗死区患者的死区频率越多,言语识别越差。

三、耳蜗死区的干预办法

2001年,Vickers研究发现对于有耳蜗死区的患者,在边缘听力以上50%—100%,受益不再明显,因此他建议对于有耳蜗死区的病人,助听器高频增益范围不应该超过其边缘听力的50%—100%。 对于低频耳蜗死区的患者来说,应该避免低频的过度放大,适当地减少低频的增益反而能够提高患者的清晰度。

对于低频与高频听力正常,而中间频率听力损失的听力障碍(即使存在耳蜗死区)患者,影响言语识别较少。而高低频都有死区时,患者对言语的辨别功能十分受限,此时只有较小范围内有较好的听力,这种听力损失的助听原则是在有功能的区域给予有限的助听。

对于高频耳蜗死区患者,除了降低不必要的高频增益外,还可以尝试使用移频功能,但是运用线性移频的可听度扩展技术时选择正确的移频起始频率很重要,当起始频率过低时,本该放大的声音被移频,结果是高频区信息“移频”过多,失真更多,患者需要更长的时间来适应和学习这些被“移频”的信息;而当边缘频率过高时,应该被“移频”的信息没有被移频而且移频后的部分声音还是落在耳蜗死区区域,患者丧失部分对言语清晰度至关重要的高频信息,言语可听度提高有限,因此,精确设定移频起始频率十分重要。